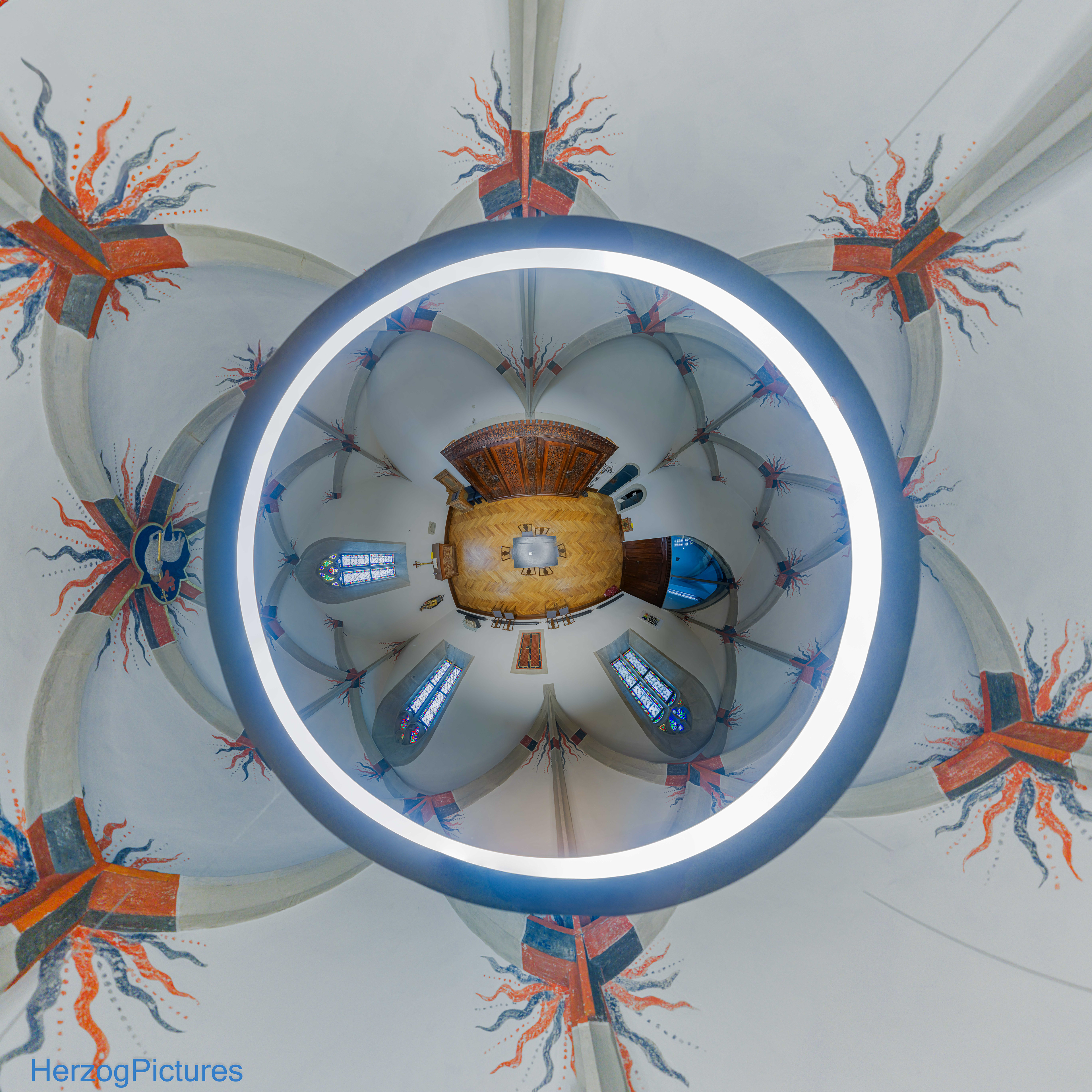

Kirchenpanoramen - Sakristei - Krypta mit Grablege des Markgrafen von Baden 12. Jh,

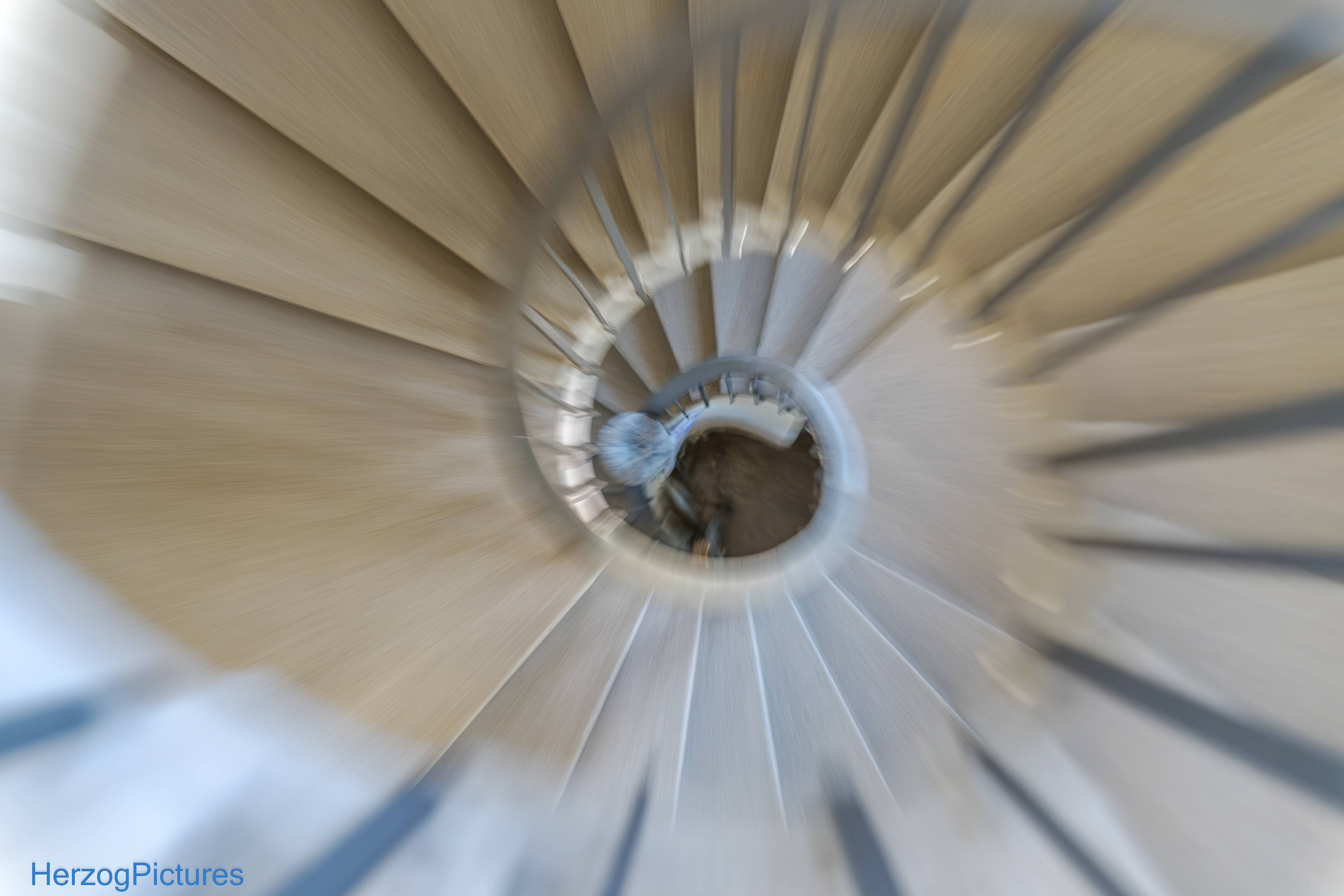

Plattform der Romanischen Türme und deren Aussicht über Backnang mit Gebetsglocke

Zimmermannskunst am Dachstuhl (gehenkt) und Holzdecke nach 1693

Plattform der Romanischen Türme und deren Aussicht über Backnang mit Gebetsglocke

Zimmermannskunst am Dachstuhl (gehenkt) und Holzdecke nach 1693

Die Stiftskirche St. Pankratius in Backnang, Baden-Württemberg, ist ein bedeutendes romanisches Baudenkmal und prägt die Silhouette der Stadt. Gegründet vor 1116 als Augustiner-Chorherrenstift, war sie bis 1243 Grablege der Markgrafen von Baden. Nach mehreren Zerstörungen und Wiederaufbauten, insbesondere nach dem Stadtbrand 1693, erhielt sie ihr heutiges Aussehen. Seit der Reformation ist sie die Hauptkirche der evangelischen Kirchengemeinde. Die Kirche beeindruckt mit ihrer gotischen Architektur, historischen Kunstschätzen und einer 500-jährigen Orgeltradition.

Wissenswertes

Geschichte und Gründung:

Gegründet vor 1116 von Markgraf Hermann II. von Baden und Judith von Backnang auf dem Burgberg. Papst Paschalis II. stellte das Stift 1116 unter päpstlichen Schutz.

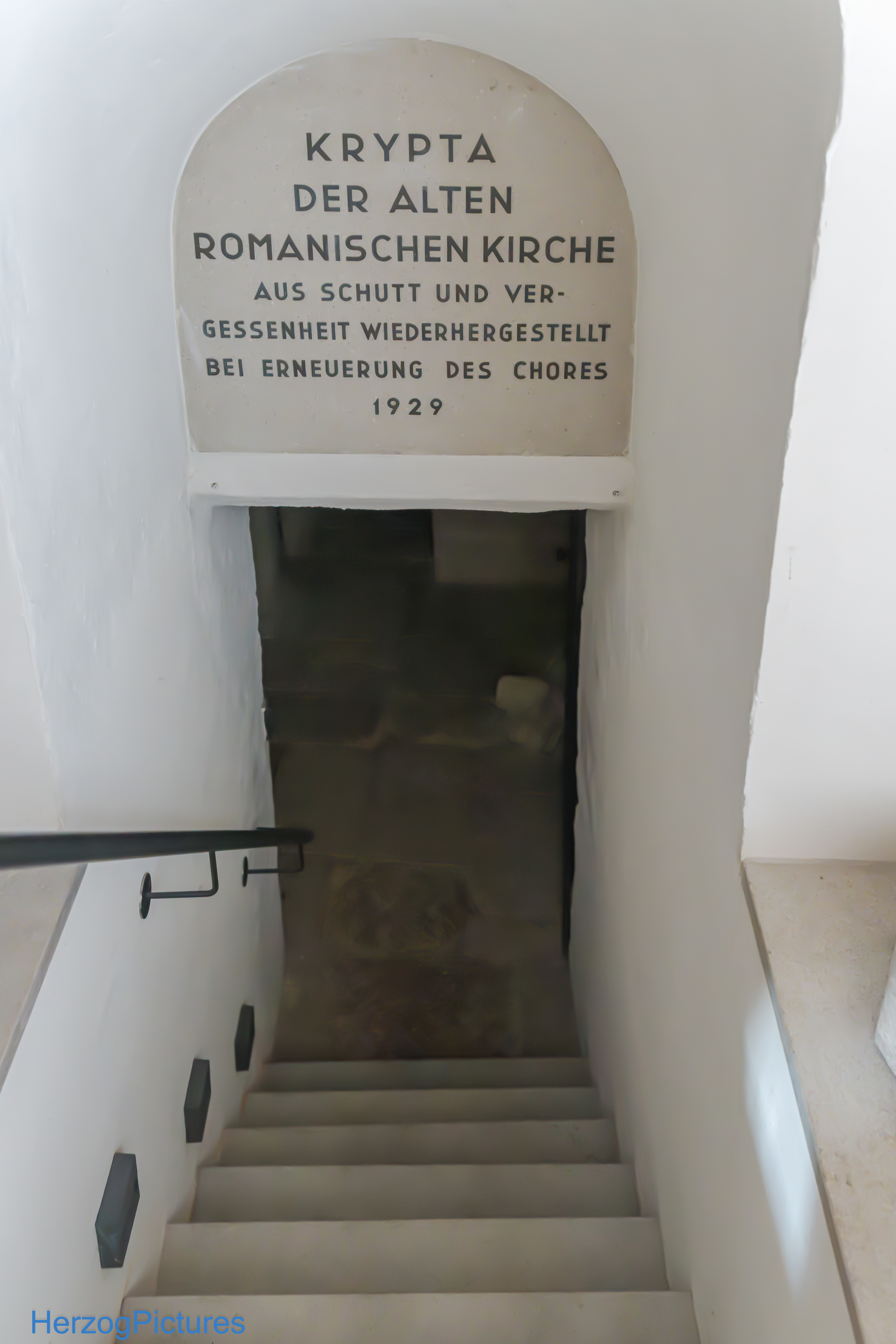

Diente als Grablege der Markgrafen von Baden (Gebeine heute in der Krypta, 1929 wieder freigelegt).

1235 durch Fehde zerstört, 1477 in ein Kollegiatstift umgewandelt, 1535 aufgehoben.

Stadtbrand 1693 zerstörte das Kirchenschiff, das bis 1697 vereinfacht wiederaufgebaut wurde.

Gegründet vor 1116 von Markgraf Hermann II. von Baden und Judith von Backnang auf dem Burgberg. Papst Paschalis II. stellte das Stift 1116 unter päpstlichen Schutz.

Diente als Grablege der Markgrafen von Baden (Gebeine heute in der Krypta, 1929 wieder freigelegt).

1235 durch Fehde zerstört, 1477 in ein Kollegiatstift umgewandelt, 1535 aufgehoben.

Stadtbrand 1693 zerstörte das Kirchenschiff, das bis 1697 vereinfacht wiederaufgebaut wurde.

Architektur und Ausstattung:

Romanischer Türklopfer (12. Jh.): Ältestes erhaltenes Metallkunstwerk Backnangs, Kopie an der Sakristeitür.

Gotischer Chor: Um 1500 erbaut unter Probst Peter Jakobi, mit prachtvollem Chorgewölbe.

Kanzelfiguren (1695/96): Barockfiguren von Johannes Leßle, 1982 restauriert.

Orgeltradition: Seit ca. 1500, aktuelle Orgel von Friedrich Weigle (1956–58).

Grabsteine (15./16. Jh.) und Gedenksteine (1697, 1913–14) an der Außenwand.

Jugendstil-Neugestaltung (1913/14) durch Theodor Dolmetsch und Felix Schuster.

Romanischer Türklopfer (12. Jh.): Ältestes erhaltenes Metallkunstwerk Backnangs, Kopie an der Sakristeitür.

Gotischer Chor: Um 1500 erbaut unter Probst Peter Jakobi, mit prachtvollem Chorgewölbe.

Kanzelfiguren (1695/96): Barockfiguren von Johannes Leßle, 1982 restauriert.

Orgeltradition: Seit ca. 1500, aktuelle Orgel von Friedrich Weigle (1956–58).

Grabsteine (15./16. Jh.) und Gedenksteine (1697, 1913–14) an der Außenwand.

Jugendstil-Neugestaltung (1913/14) durch Theodor Dolmetsch und Felix Schuster.

Wichtige Ereignisse:

1848–49: Umbau mit Emporen und Kanzelfiguren.

1895: Restaurierung durch Heinrich Dolmetsch, neugotische Umgestaltung.

2015–2021: Generalsanierung (u.a. Statik, Feuchtigkeitsschutz, Kunstschatzerhalt).

2016: 900-Jahr-Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung.

1848–49: Umbau mit Emporen und Kanzelfiguren.

1895: Restaurierung durch Heinrich Dolmetsch, neugotische Umgestaltung.

2015–2021: Generalsanierung (u.a. Statik, Feuchtigkeitsschutz, Kunstschatzerhalt).

2016: 900-Jahr-Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung.

Kulturelle Bedeutung:

Die Kirche ist ein Wahrzeichen Backnangs und ein Dokument baden-württembergischer Geschichte.

Regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen dank der akustisch hervorragenden Orgel.

Teil der kulturellen Szene Backnangs mit seiner gut erhaltenen Altstadt und Fachwerkhäusern.

Die Kirche ist ein Wahrzeichen Backnangs und ein Dokument baden-württembergischer Geschichte.

Regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen dank der akustisch hervorragenden Orgel.

Teil der kulturellen Szene Backnangs mit seiner gut erhaltenen Altstadt und Fachwerkhäusern.

Besonderheiten:

Die Krypta mit den Gebeinen der Markgrafen ist ein seltenes Zeugnis mittelalterlicher Bestattungskultur.

Abendmahlskanne (1697) von David Höchel, 1986 aus Holland zurückgekauft.

Stadt(kirch)turm (13. Jh., 1697 erneuert) trägt die Glocken der Stiftskirche.

Die Krypta mit den Gebeinen der Markgrafen ist ein seltenes Zeugnis mittelalterlicher Bestattungskultur.

Abendmahlskanne (1697) von David Höchel, 1986 aus Holland zurückgekauft.

Stadt(kirch)turm (13. Jh., 1697 erneuert) trägt die Glocken der Stiftskirche.

Panoramen der Stiftskirche und Sakristei

Die Nebenräume

Sakristeitüre

Sakristeitüre

Sakristeitürschloss

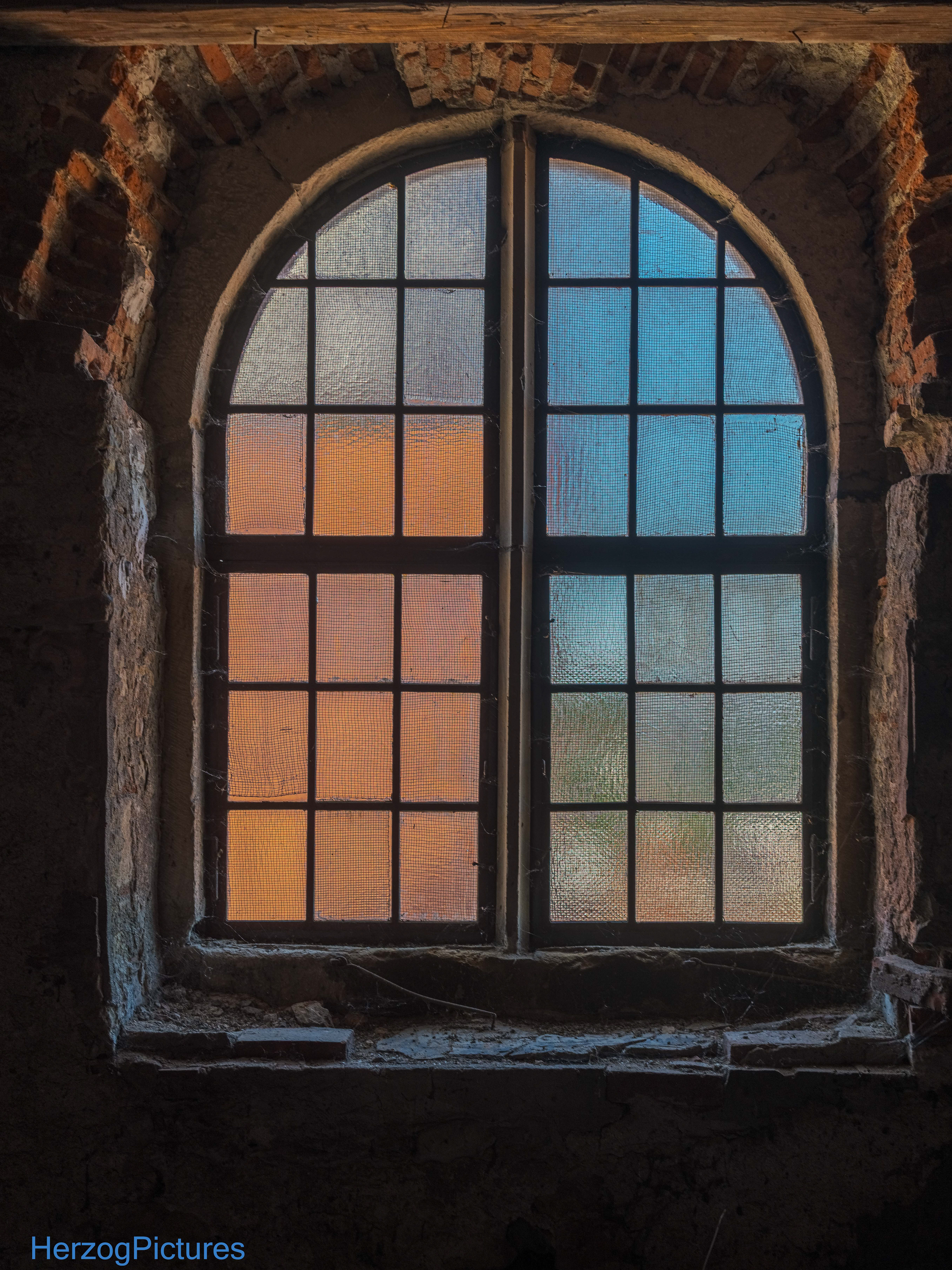

Blick aus der Sakristei

Obere Sakristei

Obere Sakristei

Der kleine "Bruder" zum Sakristeischrank eine Etage höher - Obere Sakristei

Obere Sakristei

Obere Sakristei

Obere Sakristei

Obere Sakristei

Romanische Krypta

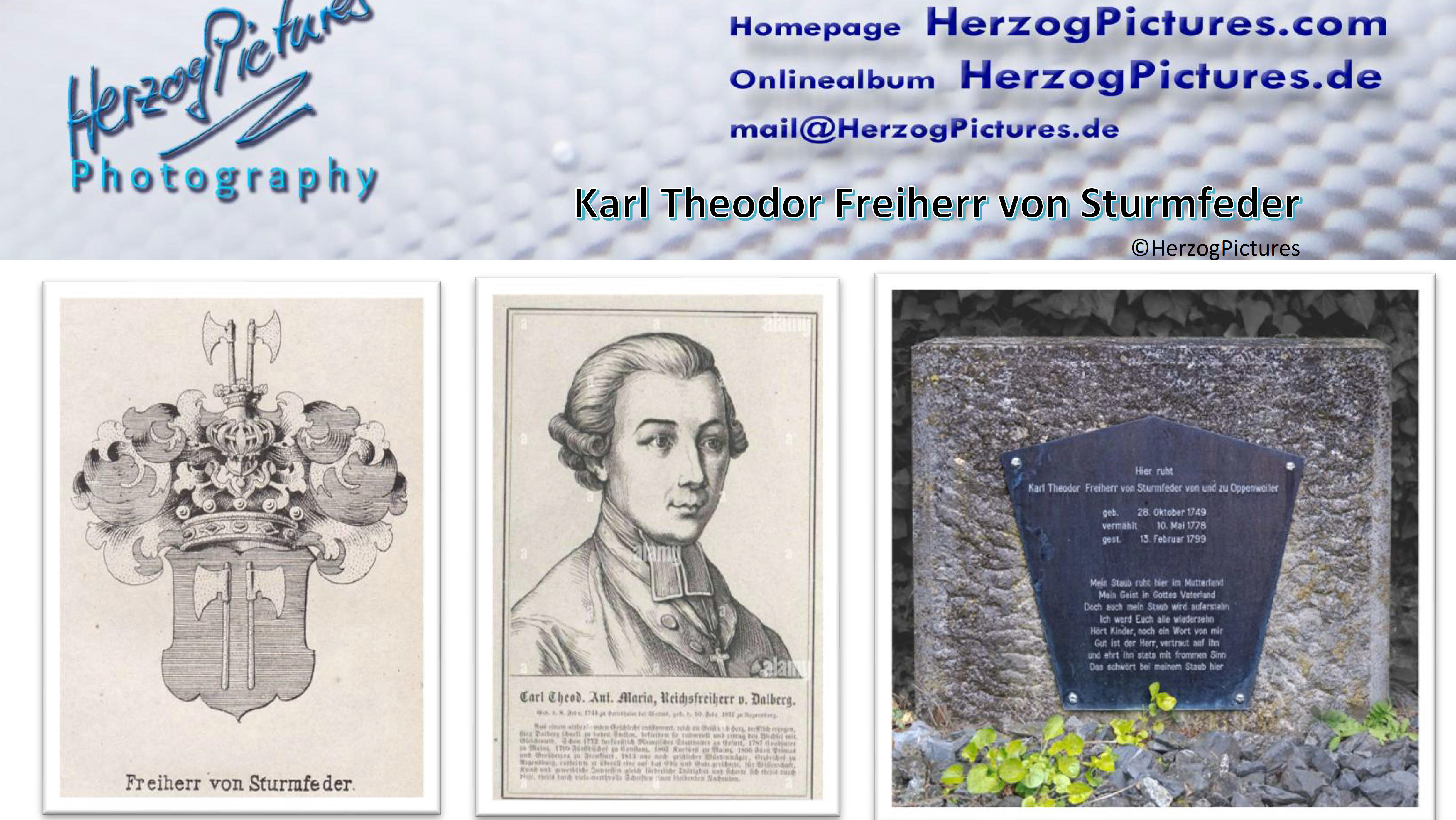

In der Krypta ruhen neben Markgrafen Hermann II. und seiner Frau Judith von Backnang auch weitere Familienmitglieder und Adlige,

etwa Hermann III., Hermann V. (deren Gebeine später verlegt wurden),

sowie weitere regionale Adlige wie Georg von Schomberg, Kraft von Hohenlohe,

Friedrich von Sturmfeder mit Ehefrau, Bernolt von Urbach und Albrecht von Bönnigheim.

Judith von Backnang wurde in einem Sarkophag in der Augustinuskapelle bestattet,

ihr Grab wurde 1513 geöffnet und letztlich 1929 in die Krypta überführt

etwa Hermann III., Hermann V. (deren Gebeine später verlegt wurden),

sowie weitere regionale Adlige wie Georg von Schomberg, Kraft von Hohenlohe,

Friedrich von Sturmfeder mit Ehefrau, Bernolt von Urbach und Albrecht von Bönnigheim.

Judith von Backnang wurde in einem Sarkophag in der Augustinuskapelle bestattet,

ihr Grab wurde 1513 geöffnet und letztlich 1929 in die Krypta überführt

Zum Kirchengewölbe und Dachstuhl

Die aktuelle Architektur der Kirche beruht auf dem Langhaus-Neubau nach dem Stadtbrand von 1693.

Der ursprüngliche romanische Dachstuhl und die Holzdecke wurden damals zerstört.

Bereits 1697 entstand ein neuer Dachstuhl, häufig als sogenannte „gehenkter Dachstuhl“ beschrieben.

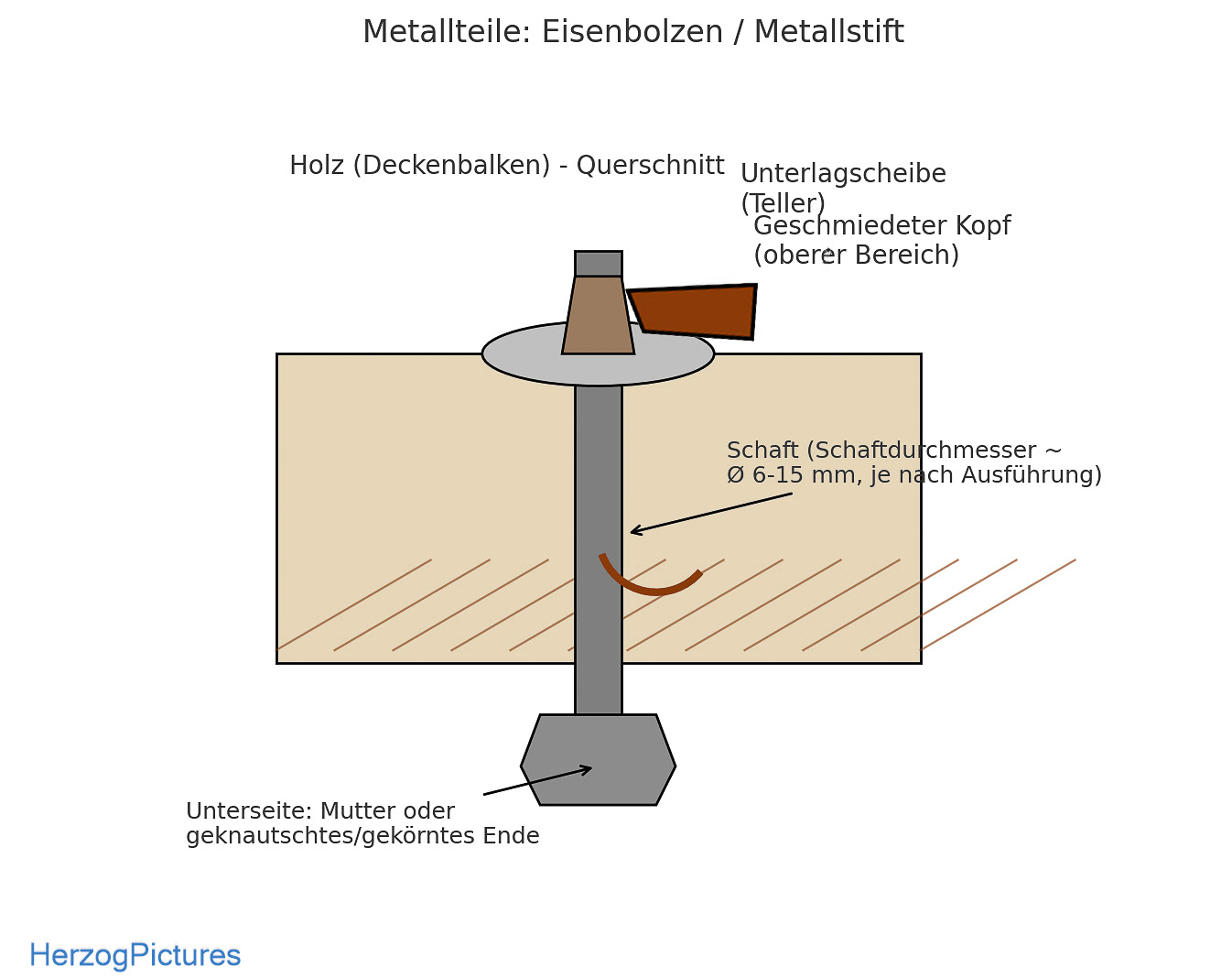

Zapfen-Schlitz-Verbindung (Mortise-and-Tenon-Verbindung) mit Metallbeschlägen

Die nachfolgend abgebildete Verbindung zwischen den Balken ist eine sogenannte Zapfen-Schlitz-Verbindung, die mit einem Metallstift oder -zapfen gesichert ist. Diese traditionelle Holzverbindungstechnik wird seit Jahrhunderten verwendet, sie existiert seit mindestens 2500 Jahren. Sie wurde bereits in der Antike, etwa im alten Ägypten ca. 2500 v. Chr., bei der Herstellung von Möbeln und Gebäuden verwendet.

Mit der Einführung von Metallbeschlägen zur Verstärkung wurde diese Technik im Mittelalter (ca. 5.–15. Jahrhundert) weiter verfeinert,

was sie bis heute überdauernd hat.

Die aktuelle Architektur der Kirche beruht auf dem Langhaus-Neubau nach dem Stadtbrand von 1693.

Der ursprüngliche romanische Dachstuhl und die Holzdecke wurden damals zerstört.

Bereits 1697 entstand ein neuer Dachstuhl, häufig als sogenannte „gehenkter Dachstuhl“ beschrieben.

Zapfen-Schlitz-Verbindung (Mortise-and-Tenon-Verbindung) mit Metallbeschlägen

Die nachfolgend abgebildete Verbindung zwischen den Balken ist eine sogenannte Zapfen-Schlitz-Verbindung, die mit einem Metallstift oder -zapfen gesichert ist. Diese traditionelle Holzverbindungstechnik wird seit Jahrhunderten verwendet, sie existiert seit mindestens 2500 Jahren. Sie wurde bereits in der Antike, etwa im alten Ägypten ca. 2500 v. Chr., bei der Herstellung von Möbeln und Gebäuden verwendet.

Mit der Einführung von Metallbeschlägen zur Verstärkung wurde diese Technik im Mittelalter (ca. 5.–15. Jahrhundert) weiter verfeinert,

was sie bis heute überdauernd hat.

Sichtbarkeit der alten romanischen Struktur

Stabilisierung der Holzdecke

Stabilisierung der Holzdecke

Stabilisierung der Holzdecke - Oberteil

Stabilisierung der Holzdecke - Unterteil

Blick durch die Holzdecke

Mit Luke durch die Holzdecke

Historischer Orgel Blasebalg

Historischer Orgel Blasebalg

Historischer Orgel Blasebalg

Lutherstube

Gebetsglocke und Blicke vom Dach

und eine kleine Ecke Christian Hämmerle