Manfred Thiel lädt die Besucher in die gut beheizte Mühle ein.

Dort kann man nicht nur einkaufen. Auf dem Grill brutzeln Würste, es gibt Langos, Salz- und Zwiebelkuchen

sowie Leckereien aus der Mühlenbäckerei. Hier können sich die Besucher gleich stärken.

Dort kann man nicht nur einkaufen. Auf dem Grill brutzeln Würste, es gibt Langos, Salz- und Zwiebelkuchen

sowie Leckereien aus der Mühlenbäckerei. Hier können sich die Besucher gleich stärken.

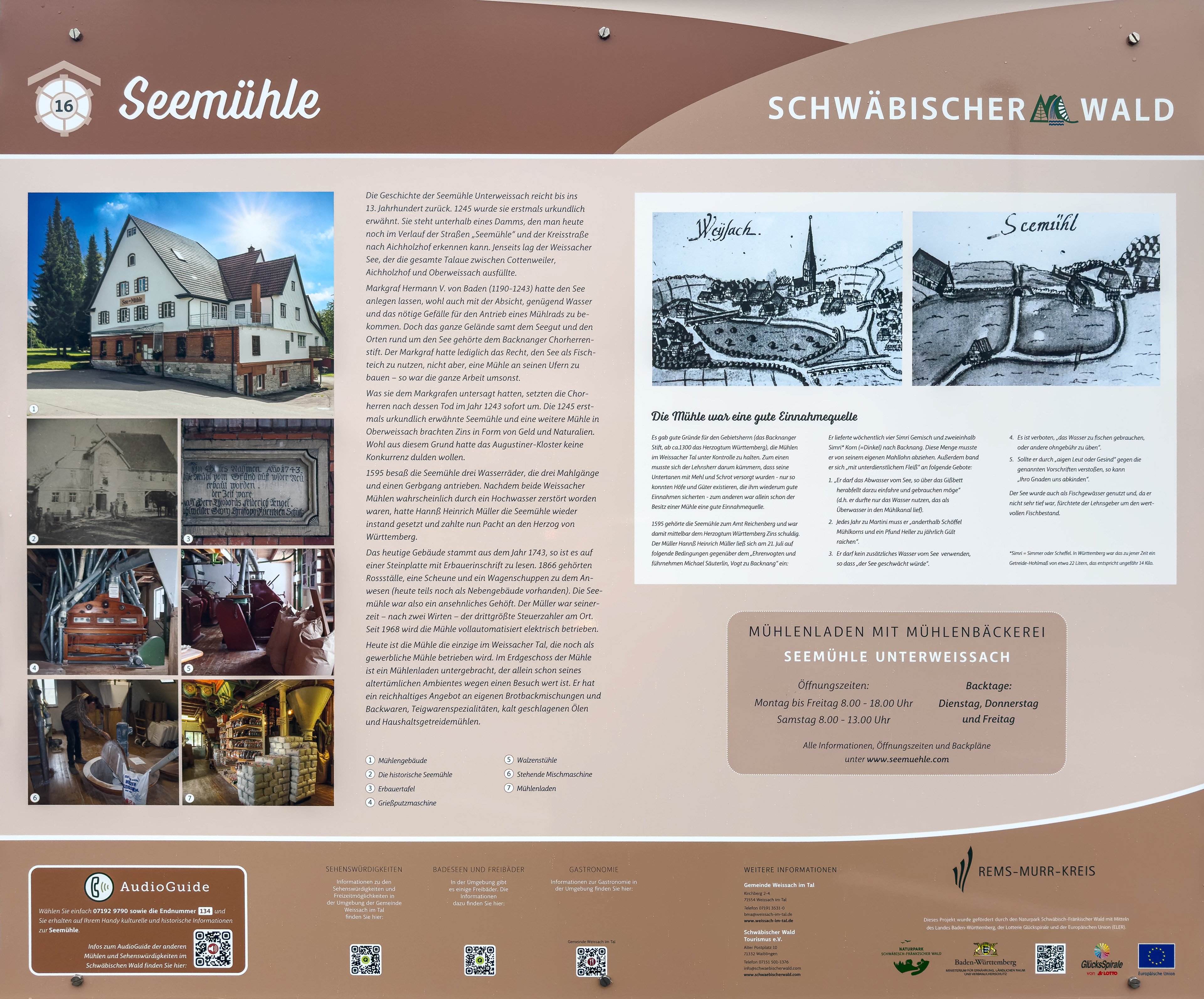

Die Geschichte der Seemühle reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert. 1245 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt. Sie steht unterhalb eines Damms, den man heute noch im Verlauf der Straßen „Seemühle" und der Kreisstraße nach Aichholzhof erkennen kann. Jenseits lag der Weissacher See, der die gesamte Talaue zwischen Cottenweiler, Aichholzhof und Oberweissach ausfüllte.

Markgraf Hermann V. von Baden (1190-1243) hatte den See anlegen lassen, wohl auch mit der Absicht, genügend Wasser und das nötige Gefälle für den Antrieb eines Mühlrads zu bekommen. Doch das ganze Gelände samt dem Seegut und den Orten rund um den See gehörte dem Backnanger Chorherrenstift. Der Markgraf hatte lediglich das Recht, den See als Fischteich zu nutzen, nicht aber, eine Mühle an seinen Ufern zu bauen - so war die ganze Arbeit umsonst.

Was sie dem Markgrafen untersagt hatten, setzten die Chorherren nach dessen Tod Im Jahr 1243 sofort um. Die 1245 erstmals urkundlich erwähnte Seemühle und eine weitere Mühle in Oberweissach brachten Zins in Form von Geld und Naturalien. Wohl aus diesem Grund hatte das Augustiner-Kloster keine Konkurrenz dulden wollen.

1595 besaß die Seemühle drei Wasserräder, die drei Mahlgänge und einen Gerbgang antrieben. Nachdem beide Weissacher Mühlen wahrscheinlich durch ein Hochwasser zerstört worden waren, hatte Hannß Heinrich Müller die Seemühle wieder instand gesetzt und zahlte nun Pacht an den Herzog von Württemberg.

Das heutige Gebäude stammt aus dem Jahr 1743, so ist es auf elner Steinplatte mit Erbauerinschrift zu lesen.

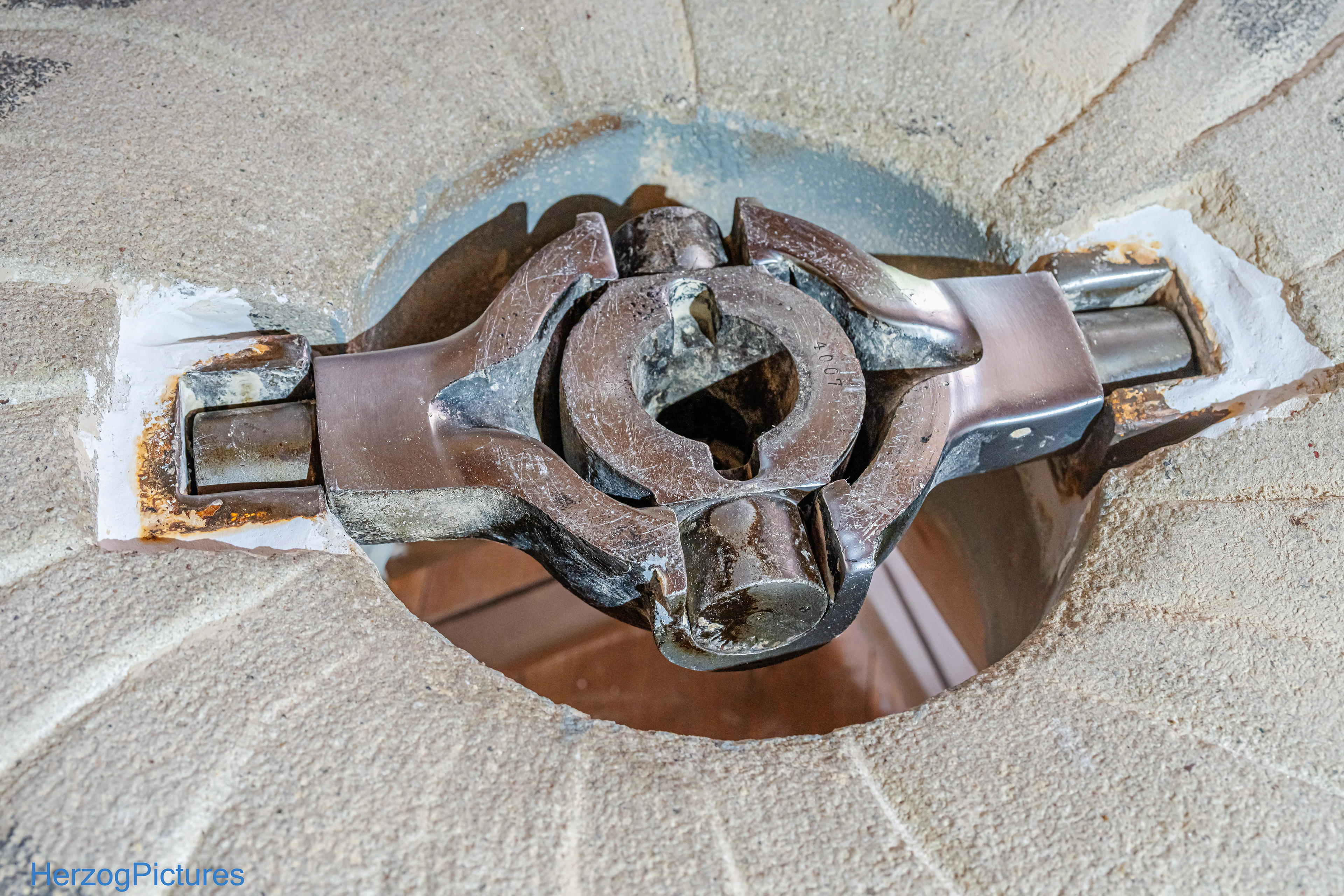

Das Steinmahlwerk der Seemühle mit Mühlstein:

Technische Beschreibung des Mahlvorgangs und der Konstruktion einer historischen Getreidemühle mit Steinmahlwerk

Technische Beschreibung des Mahlvorgangs und der Konstruktion einer historischen Getreidemühle mit Steinmahlwerk

Die Seemühle Unterweissach repräsentiert eine klassisch konstruierte Wassermühle mit Steinmahlwerk, wie sie über Jahrhunderte in Mitteleuropa verbreitet war. Bis ca 1973 arbeitete sie mit Wasserkraft – betrieben von einem der größten oberschlächtigen Wasserräder des Schwäbischen Waldes (Ø 7,9 m). Seit den 70er Jahren ist ein elektrischer Vollautomatikbetrieb eingerichtet.

1. Aufbau und Technik des Steinmahlwerks

Das Herzstück der Mahltechnik bildet das Steinpaar, bestehend aus:

+ Bodenstein (auch Bettstein) – fix montiert in der Mühle

+ Läuferstein – rotiert horizontal über dem Bodenstein

Beide Mühlsteine der Seemühle wiegen jeweils etwa 500 kg. Historisch wurden Mühlsteine aus massiven Natursteinen wie Basaltlava, Quarzporphyr oder dem renommierten französischen La Ferté-Stein gefertigt. Diese hatten jedoch den Nachteil, dass bei Beschädigungen der gesamte Stein unbrauchbar wurde. Spätere Entwicklungen führten zur Verwendung von Steinkompositen aus Naturkorund, Magnesit und Magnesiumverbindungen mit einem Härtegrad von 9 auf der Mohs-Skala – deutlich härter als Stahl (~5,5). Diese Materialien bieten höchste Abriebfestigkeit bei kontrollierter Mahlwirkung. Durchmesser historischer Mahlsteine lagen zwischen 100 – 150 cm, das Gewicht konnte bis zu 1000 kg betragen.

Das Herzstück der Mahltechnik bildet das Steinpaar, bestehend aus:

+ Bodenstein (auch Bettstein) – fix montiert in der Mühle

+ Läuferstein – rotiert horizontal über dem Bodenstein

Beide Mühlsteine der Seemühle wiegen jeweils etwa 500 kg. Historisch wurden Mühlsteine aus massiven Natursteinen wie Basaltlava, Quarzporphyr oder dem renommierten französischen La Ferté-Stein gefertigt. Diese hatten jedoch den Nachteil, dass bei Beschädigungen der gesamte Stein unbrauchbar wurde. Spätere Entwicklungen führten zur Verwendung von Steinkompositen aus Naturkorund, Magnesit und Magnesiumverbindungen mit einem Härtegrad von 9 auf der Mohs-Skala – deutlich härter als Stahl (~5,5). Diese Materialien bieten höchste Abriebfestigkeit bei kontrollierter Mahlwirkung. Durchmesser historischer Mahlsteine lagen zwischen 100 – 150 cm, das Gewicht konnte bis zu 1000 kg betragen.

2. Einbringung, Ausrichtung und Fixierung des Läufersteins

Einbringen und Positionieren:

Der Läuferstein wird mit einem historischen Steinkran (vor Ort über 100 Jahre in Betrieb) in Position gebracht.

Dieser Drehkran erlaubt das sichere Heben, Drehen und Aufsetzen des schweren Steins.

Ausrichtung im Millimeterbereich:

Die exakte horizontale Ausrichtung des Läufersteins auf den Bodenstein ist entscheidend für einen gleichmäßigen Mahlvorgang.

Dabei kommen mehrere traditionelle Werkzeuge und Verfahren zum Einsatz:

Hauenlager / Hauenbacken:

Diese dienen zur Aufnahme der Balancierhaue, die die Drehbewegung auf den Läufer überträgt.

Ihre exakte Lage muss in die Lageraussparungen eingepasst werden.

Holzzirkel:

Dient der präzisen Kontrolle der Position und Neigung des Läufersteins.

Richtscheit (eingefärbt):

Zeigt Unebenheiten an. Die rote Farbe darf nur im äußeren Drittel der Steinfläche abfärben – ist das Zentrum betroffen, muss nachgearbeitet werden.

Gipsbettung:

Die Lager werden mit einem Gemisch aus Gips, Sand und Wasser vibrationsfrei fixiert, aber reversibel montiert. Dieses Verfahren ist seit dem 17. Jahrhundert im Einsatz. Die präzise Ausrichtung dauert häufig einen ganzen Tag und verlangt äußerste Geduld und Erfahrung.

Einbringen und Positionieren:

Der Läuferstein wird mit einem historischen Steinkran (vor Ort über 100 Jahre in Betrieb) in Position gebracht.

Dieser Drehkran erlaubt das sichere Heben, Drehen und Aufsetzen des schweren Steins.

Ausrichtung im Millimeterbereich:

Die exakte horizontale Ausrichtung des Läufersteins auf den Bodenstein ist entscheidend für einen gleichmäßigen Mahlvorgang.

Dabei kommen mehrere traditionelle Werkzeuge und Verfahren zum Einsatz:

Hauenlager / Hauenbacken:

Diese dienen zur Aufnahme der Balancierhaue, die die Drehbewegung auf den Läufer überträgt.

Ihre exakte Lage muss in die Lageraussparungen eingepasst werden.

Holzzirkel:

Dient der präzisen Kontrolle der Position und Neigung des Läufersteins.

Richtscheit (eingefärbt):

Zeigt Unebenheiten an. Die rote Farbe darf nur im äußeren Drittel der Steinfläche abfärben – ist das Zentrum betroffen, muss nachgearbeitet werden.

Gipsbettung:

Die Lager werden mit einem Gemisch aus Gips, Sand und Wasser vibrationsfrei fixiert, aber reversibel montiert. Dieses Verfahren ist seit dem 17. Jahrhundert im Einsatz. Die präzise Ausrichtung dauert häufig einen ganzen Tag und verlangt äußerste Geduld und Erfahrung.

3. Lagerung und Schmierung

Der Läuferstein ruht auf einer zentralen, geschmierten Holzpfanne (traditionell aus Rotbuche wegen deren Zähigkeit und Schmierfähigkeit). Schmierung erfolgte historisch mit Tierfetten, Leinölfett, später auch mit modernen Schmierstoffen.

Das Lagerspiel wird durch dünne Plättchen (z. B. aus Pappe oder Holz) im Lagerausschnitt angepasst.

Der Läuferstein ruht auf einer zentralen, geschmierten Holzpfanne (traditionell aus Rotbuche wegen deren Zähigkeit und Schmierfähigkeit). Schmierung erfolgte historisch mit Tierfetten, Leinölfett, später auch mit modernen Schmierstoffen.

Das Lagerspiel wird durch dünne Plättchen (z. B. aus Pappe oder Holz) im Lagerausschnitt angepasst.

4. Antriebssystem

Die Kraftübertragung erfolgt über ein mehrstufiges Getriebe:

+ Gusseisernes Kammrad – überträgt die Drehung vom Wasserrad bzw. Elektromotor

+ Königswelle (vertikal) – bringt die Rotation zur Mühle

+ Balancierhaue – greift ins Zentrum des Läufersteins und versetzt ihn in Rotation

+ Die typische Drehzahl liegt bei ca. 120 U/min – ideal für eine schonende Vermahlung.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein mehrstufiges Getriebe:

+ Gusseisernes Kammrad – überträgt die Drehung vom Wasserrad bzw. Elektromotor

+ Königswelle (vertikal) – bringt die Rotation zur Mühle

+ Balancierhaue – greift ins Zentrum des Läufersteins und versetzt ihn in Rotation

+ Die typische Drehzahl liegt bei ca. 120 U/min – ideal für eine schonende Vermahlung.

5. Mahlvorgang

Beschickung und Schutz - Das Korn wird über Rüttelschuh oder Schwinge kontrolliert in das Steinauge (Zentrum des Läufersteins) eingetragen.

Der innere Bereich des Läufersteins ist bewusst vertieft – als Sicherheitszone, um Fremdkörper wie Schrauben, Steine oder Metallteile am Eindringen in den Mahlbereich zu hindern.

Mahlen und Transport - Die Steinflächen sind mit einem Rillensystem (Schärfe) versehen, das aus wechselnden Aufreißrillen und glatten Mahllaufflächen besteht. Diese führen das Mahlgut radial nach außen und zerkleinern es zugleich. Luftfurchen, geschnitten mit der Messerbille, sorgen für Kühlung und den Austrag des Mehls.

Reinigung und Sichtung - Nach dem Mahlvorgang wird das Mahlgut im Sichter (Seck) in Mehl, Grieß und Kleie getrennt.

Beschickung und Schutz - Das Korn wird über Rüttelschuh oder Schwinge kontrolliert in das Steinauge (Zentrum des Läufersteins) eingetragen.

Der innere Bereich des Läufersteins ist bewusst vertieft – als Sicherheitszone, um Fremdkörper wie Schrauben, Steine oder Metallteile am Eindringen in den Mahlbereich zu hindern.

Mahlen und Transport - Die Steinflächen sind mit einem Rillensystem (Schärfe) versehen, das aus wechselnden Aufreißrillen und glatten Mahllaufflächen besteht. Diese führen das Mahlgut radial nach außen und zerkleinern es zugleich. Luftfurchen, geschnitten mit der Messerbille, sorgen für Kühlung und den Austrag des Mehls.

Reinigung und Sichtung - Nach dem Mahlvorgang wird das Mahlgut im Sichter (Seck) in Mehl, Grieß und Kleie getrennt.

6. Wartung und Schärfen der Mühlsteine mit Krausshammer & Messerbille

Die Oberfläche des Läufersteins muss regelmäßig aufgeraut (geschärft) werden. Dies geschieht mit dem Krausshammer, einem kurzen, schweren Hammer mit breiter Schlagfläche. Der Müller führt diesen locker aus dem Handgelenk – die Technik erfordert Erfahrung. Mit der Messerbille werden anschließend die Luftfurchen nachgezogen.

Kontrolle & Justierung - Die Ebenheit wird erneut mit dem Richtscheit überprüft.

Erst wenn die Oberfläche rau, aber plan ist, kann effizient gemahlen werden.

Dauer - Ein kompletter Schärf- und Ausrichtungszyklus kann bis zu zwei Tage oder länger in Anspruch nehmen

Die Oberfläche des Läufersteins muss regelmäßig aufgeraut (geschärft) werden. Dies geschieht mit dem Krausshammer, einem kurzen, schweren Hammer mit breiter Schlagfläche. Der Müller führt diesen locker aus dem Handgelenk – die Technik erfordert Erfahrung. Mit der Messerbille werden anschließend die Luftfurchen nachgezogen.

Kontrolle & Justierung - Die Ebenheit wird erneut mit dem Richtscheit überprüft.

Erst wenn die Oberfläche rau, aber plan ist, kann effizient gemahlen werden.

Dauer - Ein kompletter Schärf- und Ausrichtungszyklus kann bis zu zwei Tage oder länger in Anspruch nehmen

7. Zusammenfassung

Die Mühlentechnik der Seemühle Unterweissach vereint traditionelle Handwerkskunst mit präziser Mechanik. Der aufwendige Prozess des Steineinrichtens, Ausrichtens, Schärfens und der exakte Aufbau des Mahlgangs zeigen eindrucksvoll das Können und die Erfahrung, die in einer funktionierenden historischen Mühle stecken. Trotz moderner Walzenstühle behalten Steinmühlen ihren Wert als Kulturgut – und als funktionierende Technik mit Seele.

Die Mühlentechnik der Seemühle Unterweissach vereint traditionelle Handwerkskunst mit präziser Mechanik. Der aufwendige Prozess des Steineinrichtens, Ausrichtens, Schärfens und der exakte Aufbau des Mahlgangs zeigen eindrucksvoll das Können und die Erfahrung, die in einer funktionierenden historischen Mühle stecken. Trotz moderner Walzenstühle behalten Steinmühlen ihren Wert als Kulturgut – und als funktionierende Technik mit Seele.

Links: Läuferstein (obere Scheibe) – rotiert horizontal über dem Bodenstein. Rechts: Liegender Bodenstein (Bettstein) – fest montiert.

Hebebaum

Läuferstein (obere Scheibe) – rotiert horizontal über dem Bodenstein.

Krausshammer und Messerbille

Mit diesem Spezialhammer, der Messerbille werden Rillen und Nutprofile wiederhergestellt

Müllermeister mit Krausshammer

Müllermeister mit Krausshammer

Müllermeister mit Krausshammer

Gusseiserne Glocke

Gusseiserne Glock

Das weiße Gemisch aus Gips, Sand ist im Steinbettungsspalt hier sichtbar

o Läuferstein (obere Scheibe) – rotiert horizontal über dem Bodenstein.

Läuferstein Detail

Läuferstein mit Antriebsglocke

Rotbuche gefettet mit dünner Unterlage zur Lagerspieleinstellung (rechts)

Rotbuche gefettet mit dünner Unterlage zur Lagerspieleinstellung

21. April 2024

Seemühle

Übersicht der Etagen

Unter dem Giebel

Plansichter

Grießputzmaschine

Grießputzmaschine

Walzenstühle

Mühlenladen

Mühlenladen

Beschreibung Naturpark

Eröffnungsrede Daniel Bogner mit Manfred Thiel

Daniel Bogner

Thomas Geffken

Manfred Thiel